“Ras le bol d’entendre parler d’écologie” pour certains, “passer à l’action au lieu de discussions sans fin” pour d’autres, on peut vraisemblablement se demander si parler d’écologie est encore aujourd’hui une méthode de sensibilisation efficace. D’autant que quand on en parle, il y a de fortes chances pour que notre discours soit mal reçu par notre interlocuteur : sentiment de culpabilité ou de honte, rejet systématique de nos arguments… En tant que conférencier dont le rôle est précisément de parler d’écologie et de foi, Jean-François Mouhot, notre directeur national, a longtemps été confronté à ces problématiques.

Marie Pfund (M.P) : Bonjour Jean-François. Greta Thunberg avait beaucoup fait parler d’elle lors de la COP26 pour avoir dénoncé les “bla-bla-bla” de “nos soi-disant dirigeants”. Es-tu d’accord avec ses critiques ?

Jean-François Mouhot (J-F.M) : Je comprends la frustration et la colère des jeunes de la génération de Greta qui voient leur avenir et celle de la planète mis en danger par l’inaction politique. Je comprends que ces jeunes soient exaspérés par les tergiversations de nos dirigeants, au milieu de beaux discours d’intention. Pour autant, aucun de nous n’est parfaitement cohérent et nous tergiversons tous au milieu d’injonctions contradictoires. Les politiciens, comme nous, sont en fait pris entre le marteau et l’enclume : comme l’écrivait récemment le psychologue Thierry Ripoll, “aucun Etat ne peut, sans risque et de manière unilatérale, s’extraire du modèle politico-économique actuel, d’où l’impasse dans laquelle nous nous trouvons et les contradictions que nous vivons tous dans notre quotidien” (“Crise environnementale : dépasser l’opposition cerveau-culture”, Le Monde, 14 juillet 2022). De fait, je pense que nous n’avons collectivement pas tellement d’autres solutions que de nous parler : le problème du changement climatique nécessite une coopération de tous les pays de la planète. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu’il ne faut pas écouter la demande de Greta (et d’autres) que les discours se traduisent par des actions concrètes.

M.P : En effet, ce qui compte, in fine, c’est quand même bien l’action…non ?

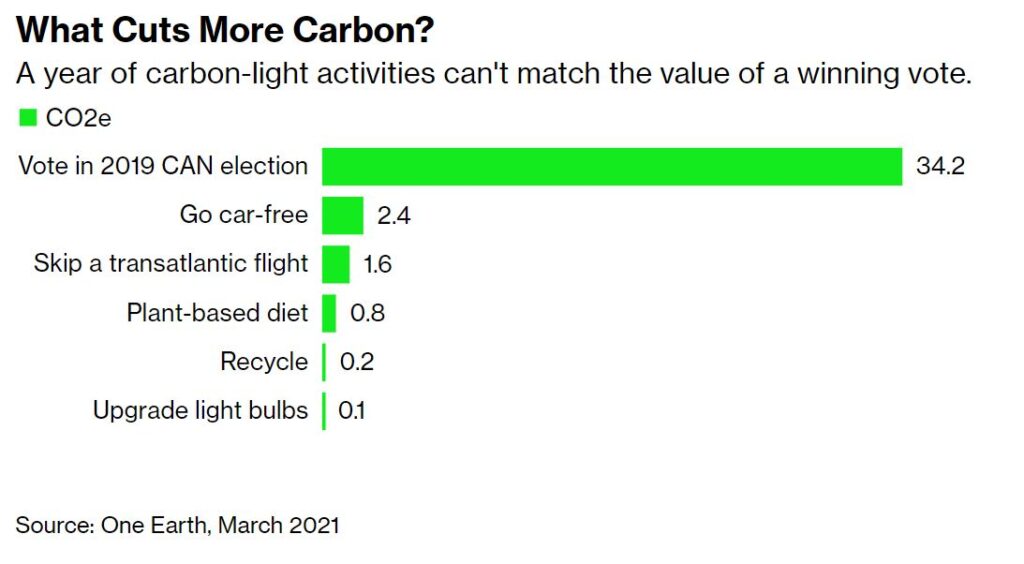

J-F.M : Nous vivons dans une société qui a tendance à survaloriser l’action, l’image, la “réalité”, par rapport à la parole et à la Parole (voir le livre de Jacques Ellul, La Parole Humiliée (Seuil, 1981)). Cette dévalorisation de la parole s’explique en partie bien sûr par notre hypocrisie : il y a trop souvent un fossé entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Mais dans la Bible, la parole (de Dieu, des hommes) a beaucoup d’importance. Quand Dieu parle, des choses se passent. Quand les hommes parlent, Dieu écoute (et c’est bien pour cela que nous sommes fortement incités à faire très attention à ce qu’on dit, voir par exemple Proverbes 17:18 ou Jacques 3). Je pense donc que parler d’écologie est très important, et peut-être même une des choses les plus importantes qu’on peut faire à l’échelle individuelle. C’est en tout cas ce qu’argumente Katharine Hayhoe, climatologue et chrétienne évangélique très connue aux Etats-Unis, dans son nouveau livre Saving Us (2021). Katharine Hayhoe a même enregistré un Ted Talk, intitulé “La chose la plus importante que vous pouvez faire pour lutter contre le changement climatique : parlez-en !” qui a plus de 4 millions de vues sur Youtube.

M.P : Est-ce qu’il existe une bonne manière de parler d’écologie ?

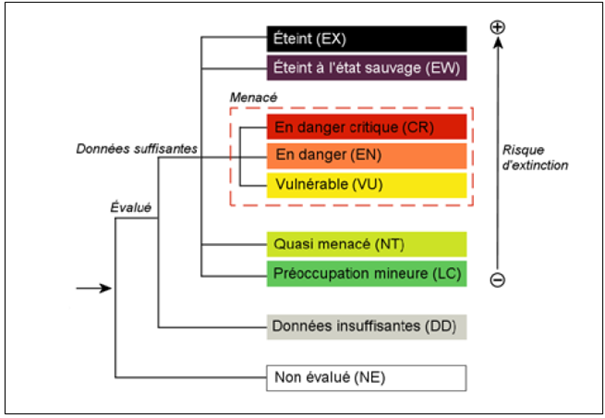

J-F.M : Une nouvelle étude menée par des chercheurs a récemment analysé les meilleures stratégies de communication. L’un des points centraux est de privilégier la compassion et l’empathie au lieu du jugement ou d’une approche “clash”, et à ne pas dissimuler ou minimiser nos convictions. Mais il faut être conscient que parler d’écologie est compliqué, car cela revient à pointer du doigt notre péché, individuel et collectif. C’est, comme l’a dit Al Gore, ‘une vérité qui dérange’. Pour autant, je suis convaincu bien sûr qu’il faut le faire sans avoir peur et que tout le monde est capable de le faire à son échelle.

M.P : Que fait A Rocha dans le domaine de la sensibilisation et quelle est son approche sur la question ?

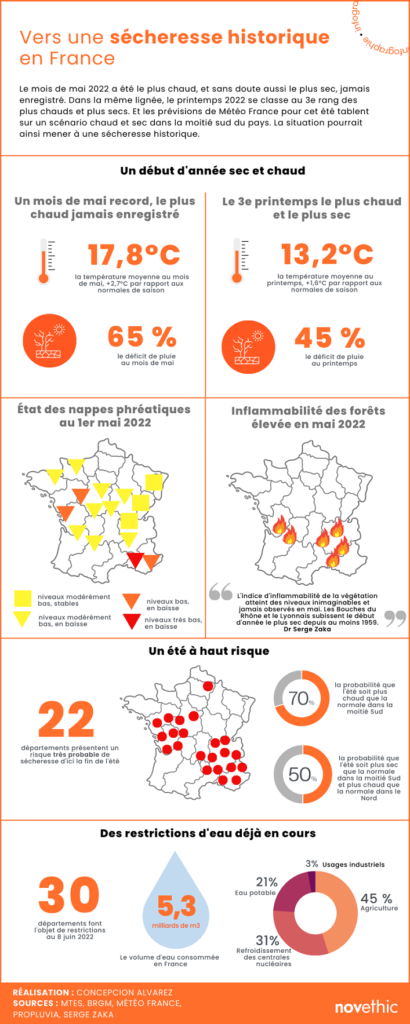

J-F.M : D’abord, nous formons des Ambassadeurs, via des webinaires mensuels et une semaine de formation aux Courmettes chaque été (du 24 au 30 juillet cette année, et il reste quelques places !), pour parler de la crise écologique autour d’eux et pour agir. Nous allons dans les églises, dans les rassemblements, partout là où on fait appel à nous, pour présenter une vision chrétienne de la crise écologique et dialoguer avec les gens. Nous essayons de suivre l’approche décrite dans l’étude citée juste avant, mais nous marchons sur une corde raide. Nous naviguons entre la confiance et la foi en Dieu et la conscience de la gravité et de l’urgence du problème écologique ; entre l’espérance d’une terre renouvelée (promise dans la Bible), et la nécessité de la préservation et la sauvegarde de la terre ici présente ; entre notre foi dans la capacité de Dieu à sauver la planète et la nécessité, pour nous, d’agir.

M.P : Pour finir, est-ce que tu as une recommandation particulière à donner aux gens qui souhaitent s’engager plus sérieusement dans la sensibilisation ?

J-F.M : Je vous encourage à vous former tout d’abord, par exemple grâce aux ressources proposées par le Réseau Ambassadeurs. Et puis, si vous priez, demandez à Dieu de susciter des opportunités de parler de cette crise et de vous donner les bons mots pour le faire. Et n’hésitez pas à vous lancer, vous verrez que discuter de ces questions vous amènera à parler de choses souvent difficiles, mais profondes.

Cet article vous fait réagir ? Envoyez-nous votre feedback !